Schloss Mannheim, Westflügel um 1930, MARCHIVUM, Bildsammlung, KF021973.

NS-Justiz in Baden

Die Sondergerichte Mannheim und Freiburg

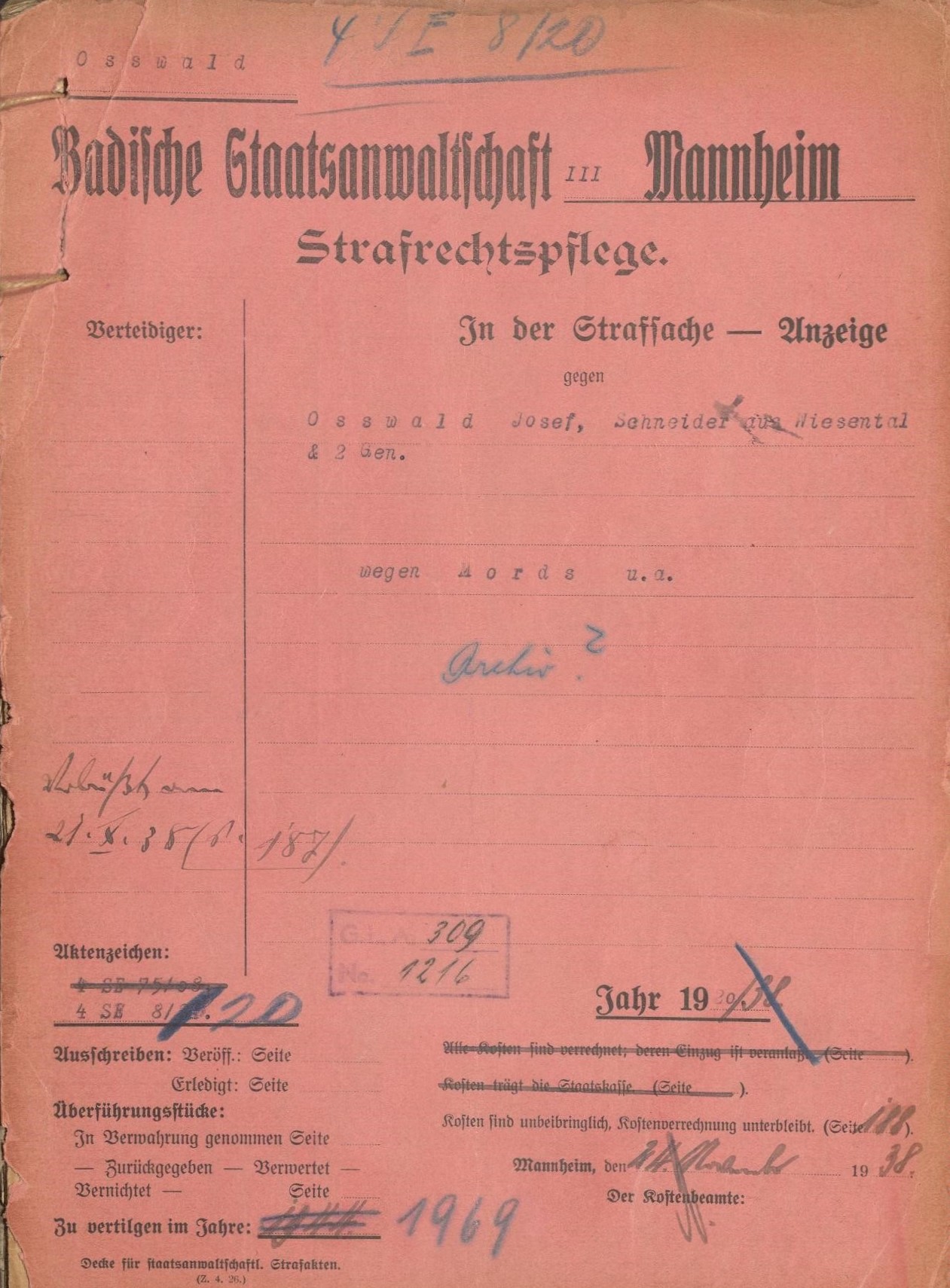

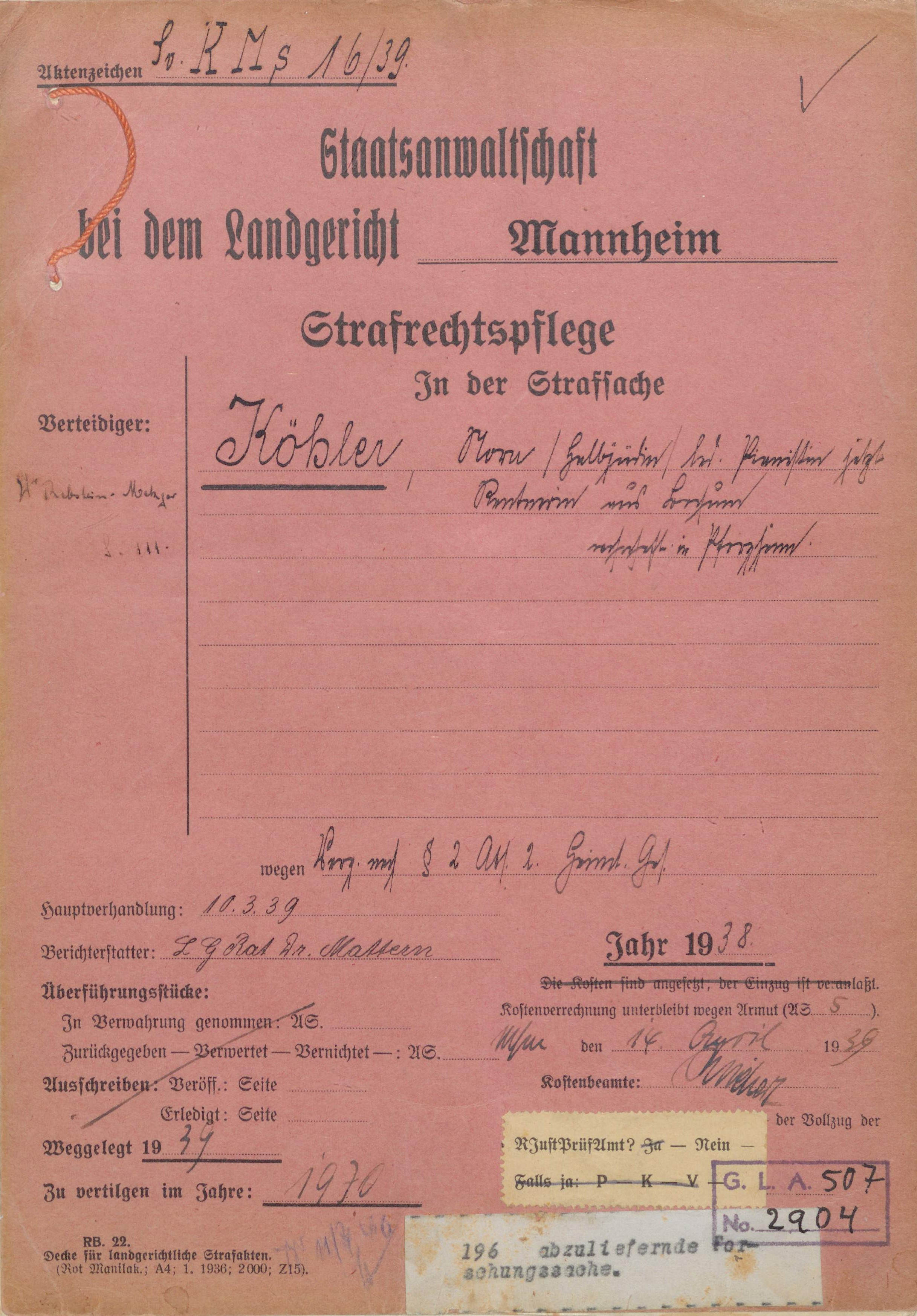

Aktendeckel aus

Weimarer Republik, 1920,

LABW, GLAK, 309 Nr. 1216.

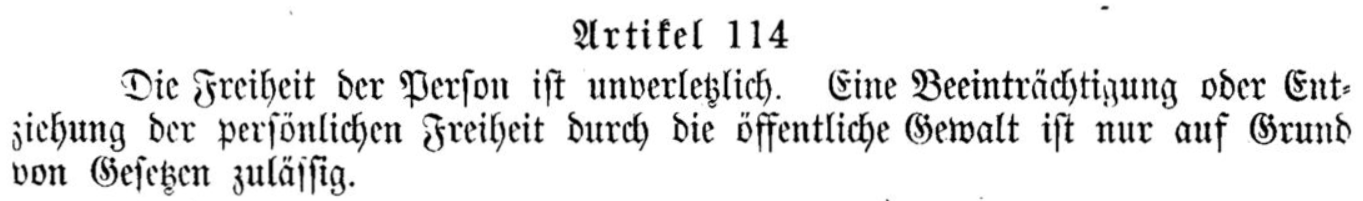

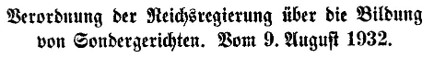

Aktendeckel aus

NS-Zeit, 1938,

LABW, GLAK, 507 Nr. 2904.

Aktendeckel aus BRD,

1954,

LABW, GLAK, 309 Mannheim Nr. 5997.

Alles dasselbe?

Auf den ersten Blick scheint sich wenig verändert zu haben. Die Aktendeckel sehen fast identisch aus: dieselbe Farbe, dieselbe Aufschrift, dasselbe Format. Kann man daraus schließen, dass – wie ihre Aktendeckel – auch die deutsche Justiz über die politischen Umbrüche von Demokratie zur Diktatur und zurück zur Demokratie nahezu gleich blieb?

Wenn die deutsche Justiz scheinbar ungebrochen durch alle politischen Systeme hindurch bestand:

Können wir dann überhaupt in Bezug auf den Nationalsozialismus von einer Unrechtsjustiz sprechen?

Was ist eigentlich Unrechtsjustiz?

Die Justiz umfasst alle staatlichen Einrichtungen, die für die Rechtsprechung und deren Durchsetzung verantwortlich sind. Dazu gehören Gerichte, Staatsanwaltschaften, der Justizvollzug und weitere Institutionen der Strafrechtspflege. Ihre zentrale Aufgabe ist es, unabhängig, gerecht und fair über Schuld und Strafe zu entscheiden und somit Recht zu sprechen.

In unserem heutigen Verständnis orientiert sich Recht an grundlegenden Werten: Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. Diese Werte müssen durch den Staat geachtet, geschützt und garantiert werden. Werden sie missachtet, sprechen wir von Unrecht.

Doch kann eine Justiz, genauso wie sie Recht spricht, auch Unrecht sprechen? Kann das so weit gehen, dass Unrecht nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist? Dass daraus ein ganzes System des Unrechts entsteht – eine Unrechtsjustiz?

Bildausschnitt vom Volksgerichtshof, Prozess zum 20. Juli 1944, Bundesarchiv, Bild 183-64425-0001 / CC-BY-SA 3.0.

Sondergericht Mannheim

Bildausschnitt von der Rede Adolf Hitlers zum Ermächtigungsgesetz, Bundesarchiv, Bild 102-14439 / CC-BY-SA 3.0.

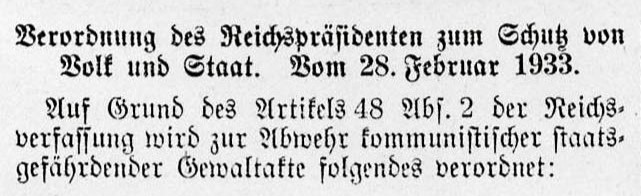

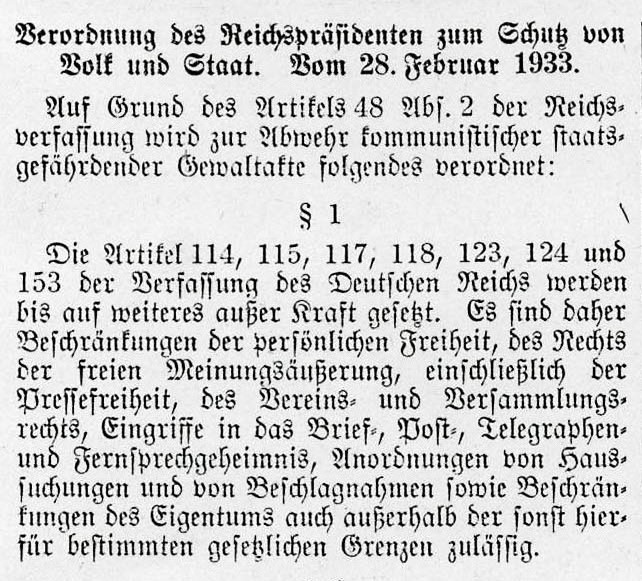

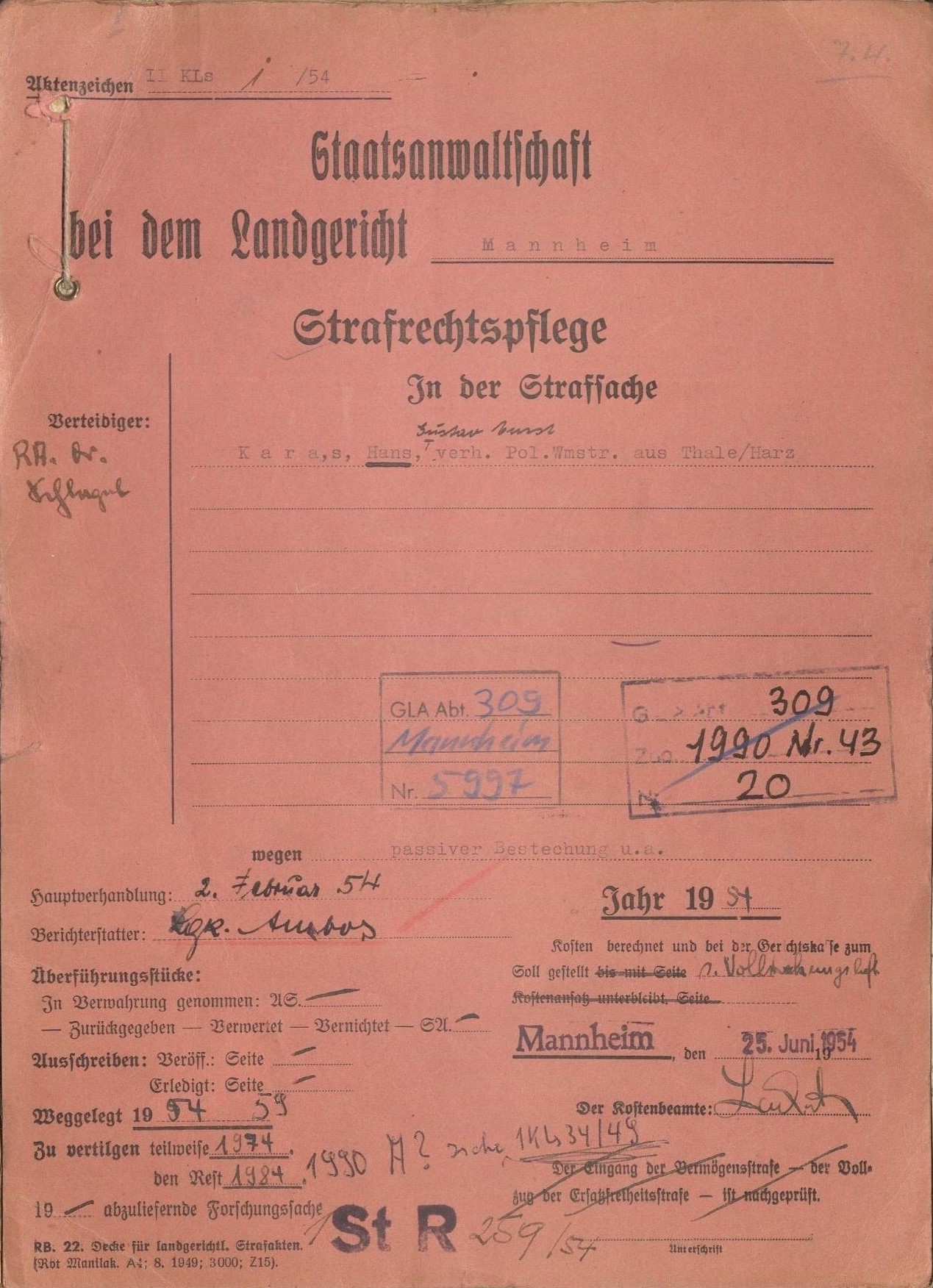

RGBI. I, 1933, S. 136, online aufrufen.

㤠1

Für den Bezirk jedes Oberlandesgerichts wird ein Sondergericht gebildet.

[…]

§ 2

Die Sondergerichte sind zuständig für die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 83) und der Verordnung zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung vom 21. März 1933 bezeichneten Verbrechen und Vergehen […].“

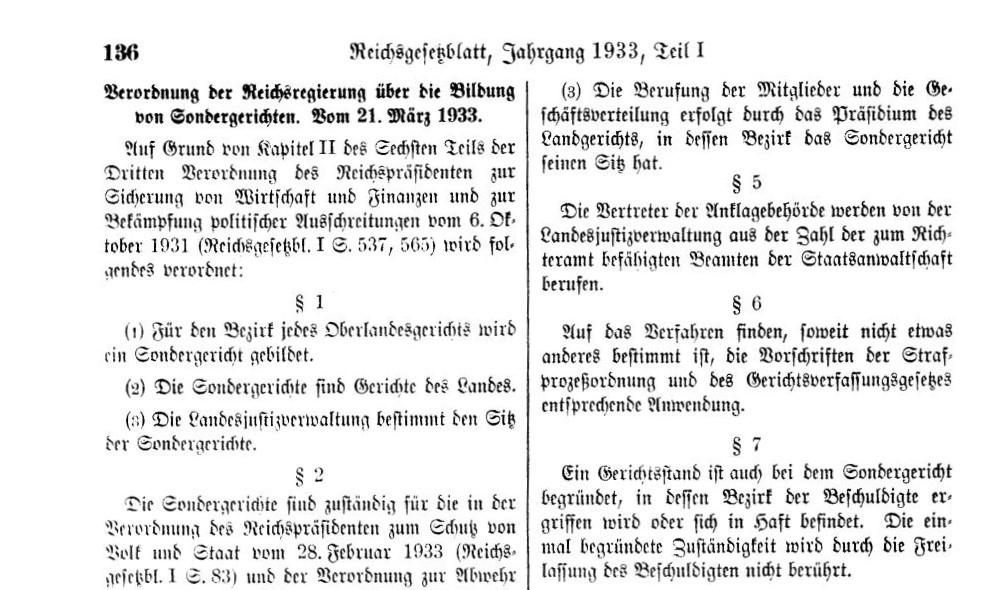

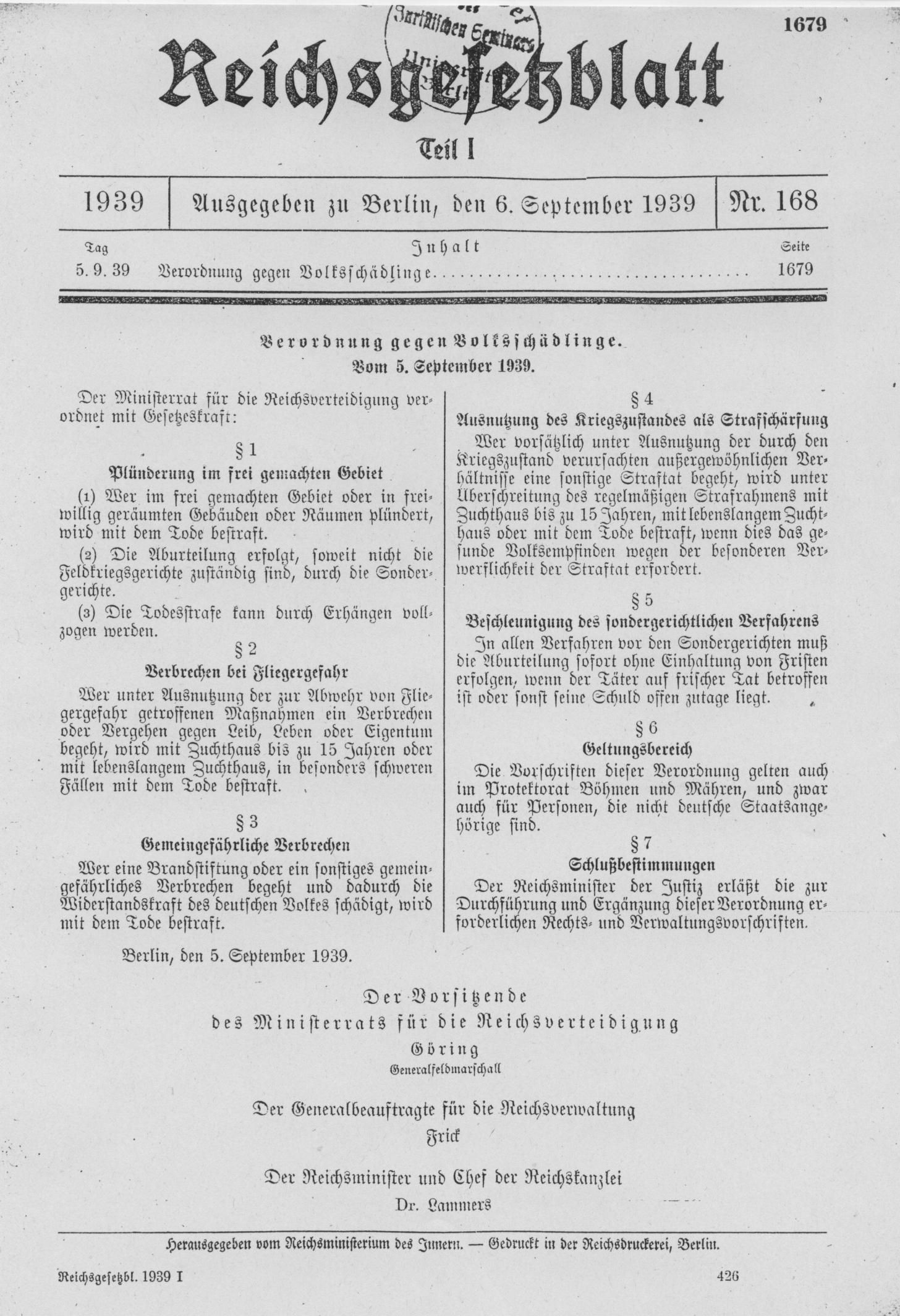

Sondergerichte waren keine Erfindung der Nationalsozialisten. Bereits in der Weimarer Republik konnten sie in lokalen Ausnahmesituationen wie politischen Unruhen oder wirtschaftlichen Krisen kurzfristig zum Einsatz kommen.

RGBI. I, 1932, S. 404, online aufrufen.

RGBI. I, 1932, S. 550, online aufrufen.

Mit der Machtübernahme 1933 wandelten die Nationalsozialisten diese Gerichte grundlegend um. Sondergerichte wurden nun dauerhaft im gesamten Deutschen Reich und während des Weltkriegs auch in den besetzten Gebieten eingerichtet. Die gesetzliche Grundlage war die „Verordnung über die Bildung von Sondergerichten im Deutschen Reich“ vom 21. März 1933. Diese ordnete an, in jedem Oberlandesgerichtsbezirk des Deutschen Reiches ein Sondergericht einzurichten.

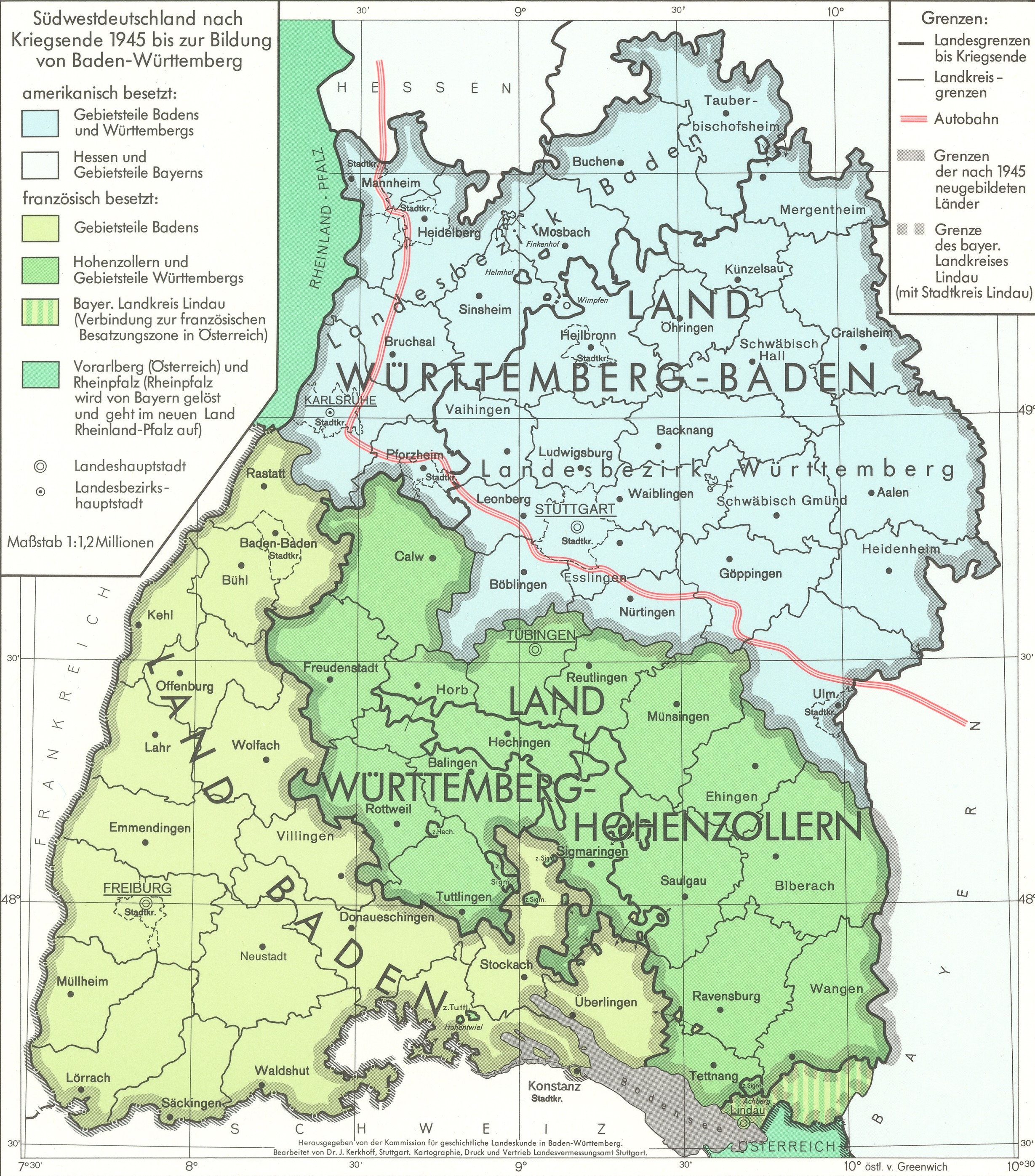

Karte über die Standorte der Sondergerichte

Während es 1933 zunächst 26 solcher Gerichte gab, stieg ihre Zahl im Verlauf der NS-Herrschaft auf 74 an.

Das Video zeigt die deutschen Grenzen im Jahr 1937. Orange Punkte markieren die 1933 eingerichteten Sondergerichte, blaue Punkte die bis 1945 hinzugekommenen.

Doch welchem Zweck dienten die Sondergerichte?

Die NS-Führung nutzte sie als zentrales Mittel, um die eigene Macht schnell und effektiv abzusichern und den alleinigen Herrschaftsanspruch der NSDAP durchzusetzen.

Dies geschah durch die präventive und gezielte Verfolgung sowie Bestrafung politischer Gegner und Regimekritiker. In den Anfangsjahren waren davon insbesondere Kommunisten und Sozialdemokraten betroffen. Ziel war die Zerschlagung der politischen Opposition und die Errichtung eines Einparteienstaats.

Bildausschnitt von der Schaufahrt ins KZ Kislau am 16.05.1933, Stadtarchiv Karlsruhe 8/Alben 5/29b.

Entsprechend richteten sich auch die Straftatbestände der „Reichstagsbrandverordnung“ vom 28. Februar 1933 und der „Heimtückeverordnung“ vom 21. März 1933 gezielt gegen Regimekritiker und das linke politische Spektrum. Diese Verordnungen schränkten sowohl zentrale Grundrechte wie die Versammlungs- und Pressefreiheit als auch Persönlichkeitsrechte wie die Unverletzlichkeit der Wohnung oder das Briefgeheimnis ein und ermöglichten hierdurch Verhaftungen ohne richterlichen Beschluss.

Aufgrund der politischen Verhältnisse entschied sich die badische Landesregierung bewusst gegen die Hauptstadt Karlsruhe und für Mannheim als Sitz für das Sondergericht. In der als Hochburg der Arbeiterbewegung bekannten Stadt erwartete man eine stärkere Unterstützung für SPD und KPD und damit eine höhere Zahl an Verfahren gegen politische Gegner.

Mannheim Wasserturm, MARCHIVUM, Bildsammlung, GP00141-019.

Bildausschnitt von Schloss Mannheim, 1938, MARCHIVUM, Bildsammlung, GP00141-088.

Bereits am 30. März 1933, nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der Verordnung zur Errichtung von Sondergerichten, wurde das Sondergericht Mannheim als Spezialkammer beim Landgericht Mannheim im Schloss eingerichtet.

Nach und nach weitete das NS-Regime den Kreis der Verfolgten aus. Neben sozialdemokratischen und kommunistischen Sympathisanten wurden nun auch weltanschauliche Gegner wie Repräsentanten der Kirche, religiöse Gruppen wie die Zeugen Jehovas, aber auch weitere unliebsame Bevölkerungsgruppen verfolgt und vor den Sondergerichten angeklagt. Ziel war es, durch Ausgrenzung von aus NS-Sicht unerwünschten Teilen der Bevölkerung das Leitbild einer „Volksgemeinschaft“ umzusetzen.

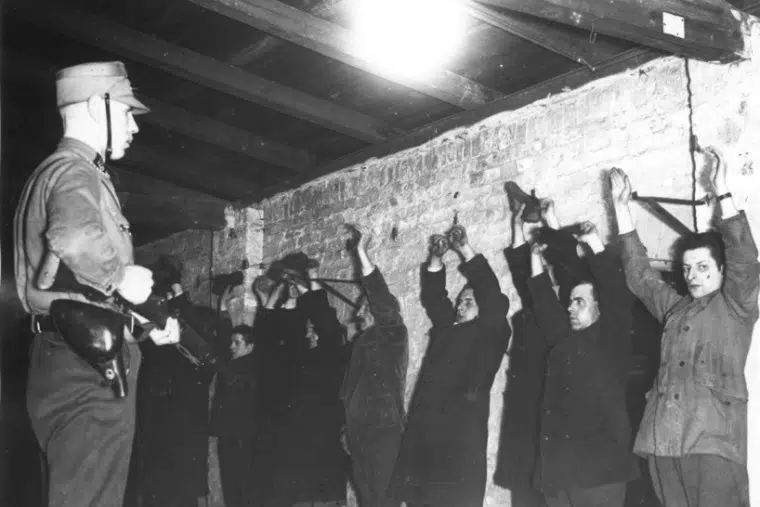

Verhaftung von Kommunisten durch die SA in Berlin am 6. März 1933, Bundesarchiv Bild 102-02920A / CC-BY-SA 3.0.

Sondergericht Freiburg

Bildausschnitt von einem Fackelzug vor dem Amtsgericht Freiburg, 1938, Stadtarchiv Freiburg, M 732 22782 3.

Im November 1938 wurde die Zuständigkeit der Sondergerichte erheblich ausgeweitet, sodass die Staatsanwaltschaft theoretisch jede Straftat vor ein Sondergericht bringen konnte. Um einer Überlastung des Sondergerichts Mannheim angesichts der seit Kriegsbeginn gestiegenen Verfahrenszahlen vorzubeugen, wurde Ende 1940 ein zweites Sondergericht in Baden eingerichtet. Die Wahl fiel auf das im Süden gelegene Freiburg im Breisgau, das die Zuständigkeit für die Landgerichtsbezirke Freiburg, Konstanz, Offenburg und Waldshut übernahm.

Bildausschnitt von der Maifeier auf dem Münsterplatz in Freiburg, 1939, Stadtarchiv Freiburg, M 75-1 K. 11a.

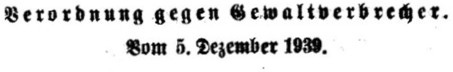

RGBl. I, 1939, S. 1683, online aufrufen.

RGBl. I, 1939, S. 1679, online aufrufen.

RGBl. I, 1939, S. 1609, online aufrufen.

RGBl. I, 1939, S. 2378, online aufrufen.

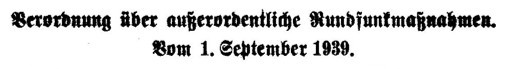

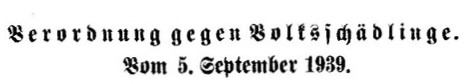

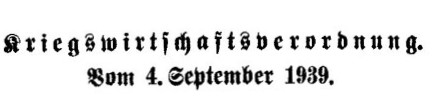

Mit Kriegsbeginn traten weitere Verordnungen in Kraft, die für einen Anstieg der Sondergerichtsverfahren sorgten.

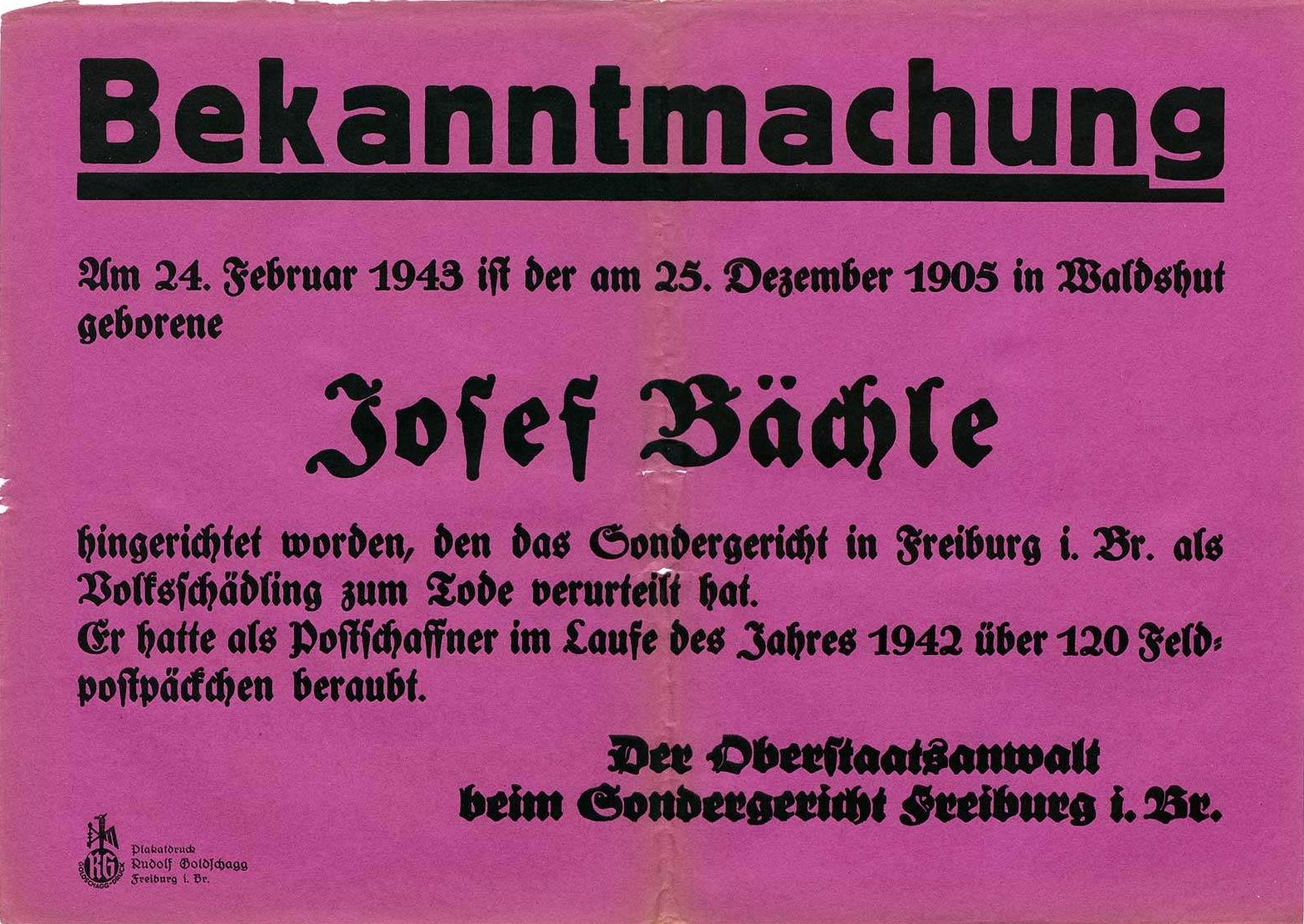

Bekanntmachung über eine Hinrichtung, LABW, StAF A 47/1 Nr. 1072, online aufrufen.

Diese führten neue Straftatbestände ein und sahen hohe Strafen bis hin zur Todesstrafe vor. Ein besonders drastisches Beispiel war die „Volksschädlingsverordnung“ vom 5. September 1939. Sie ermöglichte es, selbst vermeintlich geringfügige Delikte mit schwersten Strafen zu ahnden, sofern dabei die „außergewöhnlichen Verhältnisse“ des Krieges ausgenutzt wurden.

RGBI. I, 1939, S. 1679, online aufrufen.

Berliner Guillotine („Tegel-Fallbeil“), um 1940, © Förderverein Strafvollzugsmuseums Ludwigsburg e.V.

So konnte etwa ein Diebstahl während eines Fliegeralarms als Angriff auf die „Volksgemeinschaft“ gewertet und mit dem Tod bestraft werden. Auch weitere neu in Kraft tretende Verordnungen, führten zu nach heutigem Ermessen überzogenen Strafen und trugen so insgesamt zu einer deutlichen Verschärfung des Strafmaßes bei.

Auflösung der Sondergerichte

Karlsruhe bei Kriegsende, Stadtarchiv Karlsruhe, 8Alben 5703a.

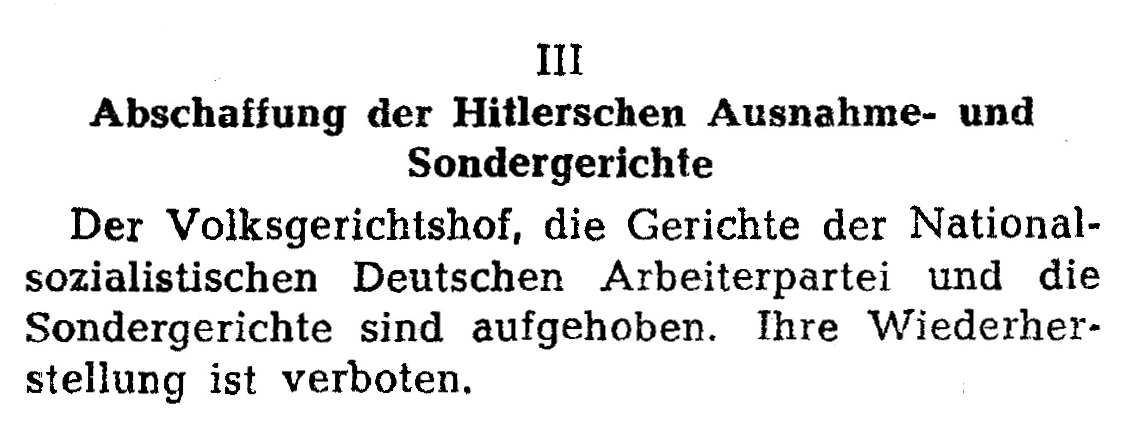

Mit dem Einmarsch der alliierten Truppen im Frühjahr 1945 endete die Tätigkeit der Sondergerichte in Mannheim und Freiburg.

Kontrollratsproklamation Nr. 3 vom 20. Oktober 1945, online aufrufen.

Die offizielle Auflösung der Sondergerichte erfolgte jedoch erst am 20. Oktober 1945 durch den Alliierten Kontrollrat. Dieser ordnete an, alle seit 1933 eingerichteten Sondergerichte abzuschaffen und die deutsche Justiz wieder nach rechtsstaatlichen Prinzipien aufzubauen.

Karte Südwestdeutschlands nach Kriegsende 1945, Historischer Atlas von Baden-Württemberg, online aufrufen.

In Württemberg-Baden, einer der Vorläufer des heutigen Baden-Württembergs, traten ab 1946 mehrere Gesetze in Kraft, die es ermöglichten, Urteile der Sondergerichte, die allein aufgrund der NS-Ideologie verhängt worden waren, aufzuheben oder abzumildern.

_Abzuege 81_360_01 a.jpg)

Menschen vor den Sondergerichten

Bildausschnitt von einer Menschenmenge bei Veranstaltung, LABW, GLAK, F-S Bauer (Erich) 81 360.

_Abzuege 81_360_01 b.jpg)

_Abzuege 81_360_01 b.jpg)

Bildausschnitt von einer Menschenmenge bei Veranstaltung, LABW, GLAK, F-S Bauer (Erich) 81 360.

Vor den Sondergerichten Mannheim und Freiburg standen Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten: junge Frauen, Rentner, Akademiker, Pfarrer, ehemalige Generäle, verfolgte Minderheiten wie Sinti und Roma und Juden, ebenso wie Kleinkriminelle oder politisch Andersdenkende. Ihre Geschichten sind so vielfältig wie ihre Hintergründe. Sie lassen sich nicht verallgemeinern, sondern müssen einzeln erzählt werden, um das Ausmaß der Repression und Willkür der NS-Justiz wirklich begreifen zu können.

Kuno Schuppler, Familienvater

Im Dezember 1939 traf sich der 53-jährige Kuno Schuppler mit einigen Bekannten in der Gaststätte „Waldlust“ am Titisee. Schuppler war bei der Deutschen Reichsbahn beschäftigt, Vater von zwei Kindern und seit 1937 Mitglied der NSDAP. An diesem Abend kam die Gruppe mit anwesenden Wehrmachtssoldaten ins Gespräch. Dabei äußerte sich Schuppler kritisch über den Krieg. Wörtlich sagte er: „Ihr armen Soldaten müsst Opfer bringen, damit es den Großen gut geht. Ihr kämpft bloß für den Kapitalismus, und wenn ihr einmal eine Kugel im Leib hättet, wäre es euch klar, dass ihr für einen Wahnsinn gekämpft habt.“

Innenansicht Restaurant „Zum Fürstenberg“ in Durlach vor 1920, Stadtarchiv Karlsruhe, U I 601.

Kuno Schuppler, Familienvater

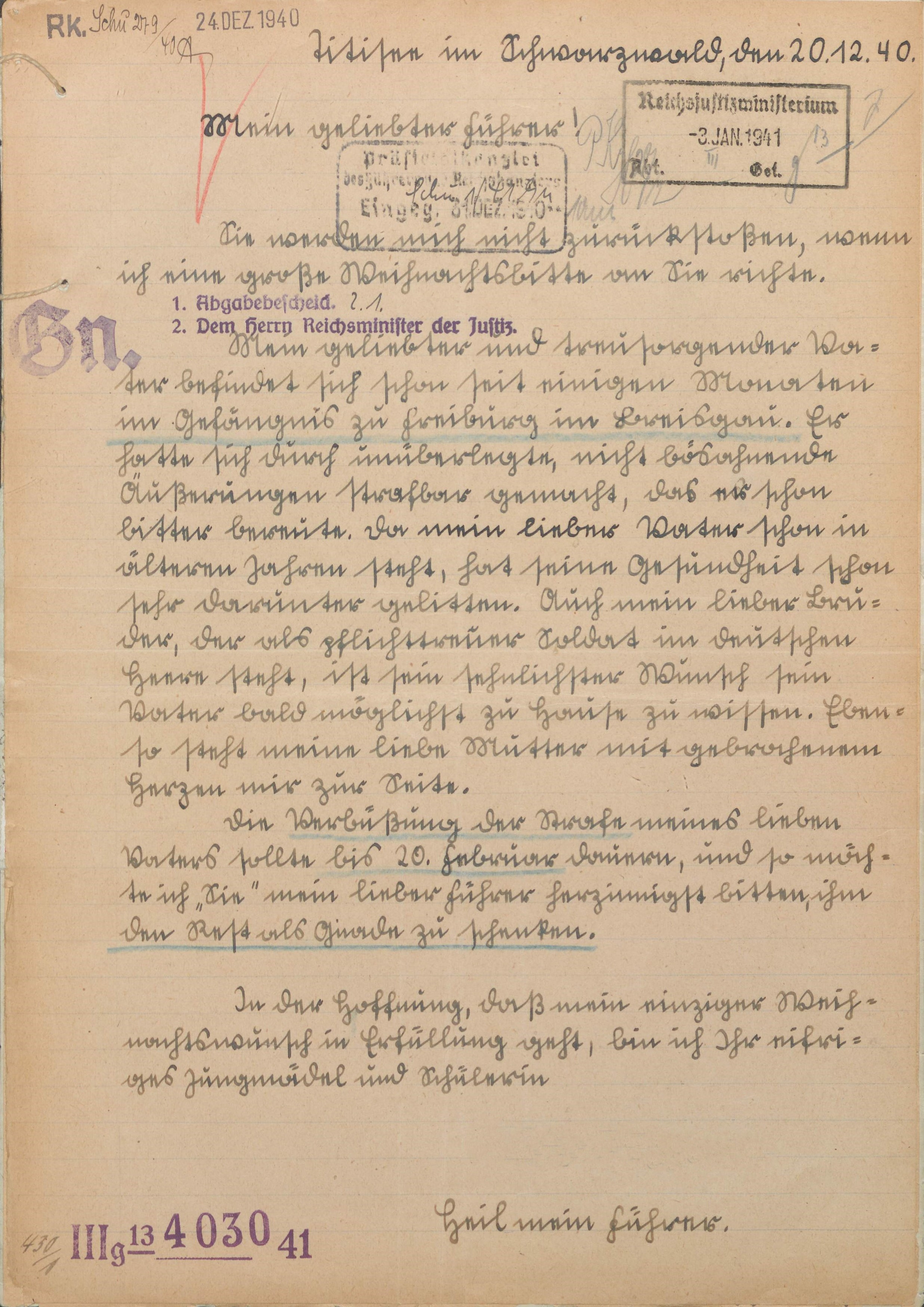

Brief der Tochter an Hitler, LABW, GLAK, 507 Nr. 3474-3476, online aufrufbar.

Ein anwesender Soldat meldete die Äußerung. Schuppler wurde verhaftet und in Untersuchungshaft nach Freiburg gebracht. Nach monatelangen Ermittlungen durch die Gestapo fand am 22. November 1940 der Prozess vor dem Sondergericht Mannheim statt. Wegen „Wehrkraftzersetzung“ wurde Schuppler zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, die er in Freiburg verbüßte.

Kurz vor Weihnachten schrieb seine Tochter einen persönlichen Brief an Adolf Hitler. An das Briefpapier heftete sie ein Foto von sich und bat den „geliebte[n] Führer“, ihrem „einzige[n] Weihnachtswunsch“ nachzukommen – nämlich den Vater „baldmöglichst zu Hause zu wissen“. Kuno Schuppler wurde jedoch erst einen Monat später, am 29. Januar 1941, kurz vor Ablauf seiner Strafe, aus dem Gefängnis entlassen.

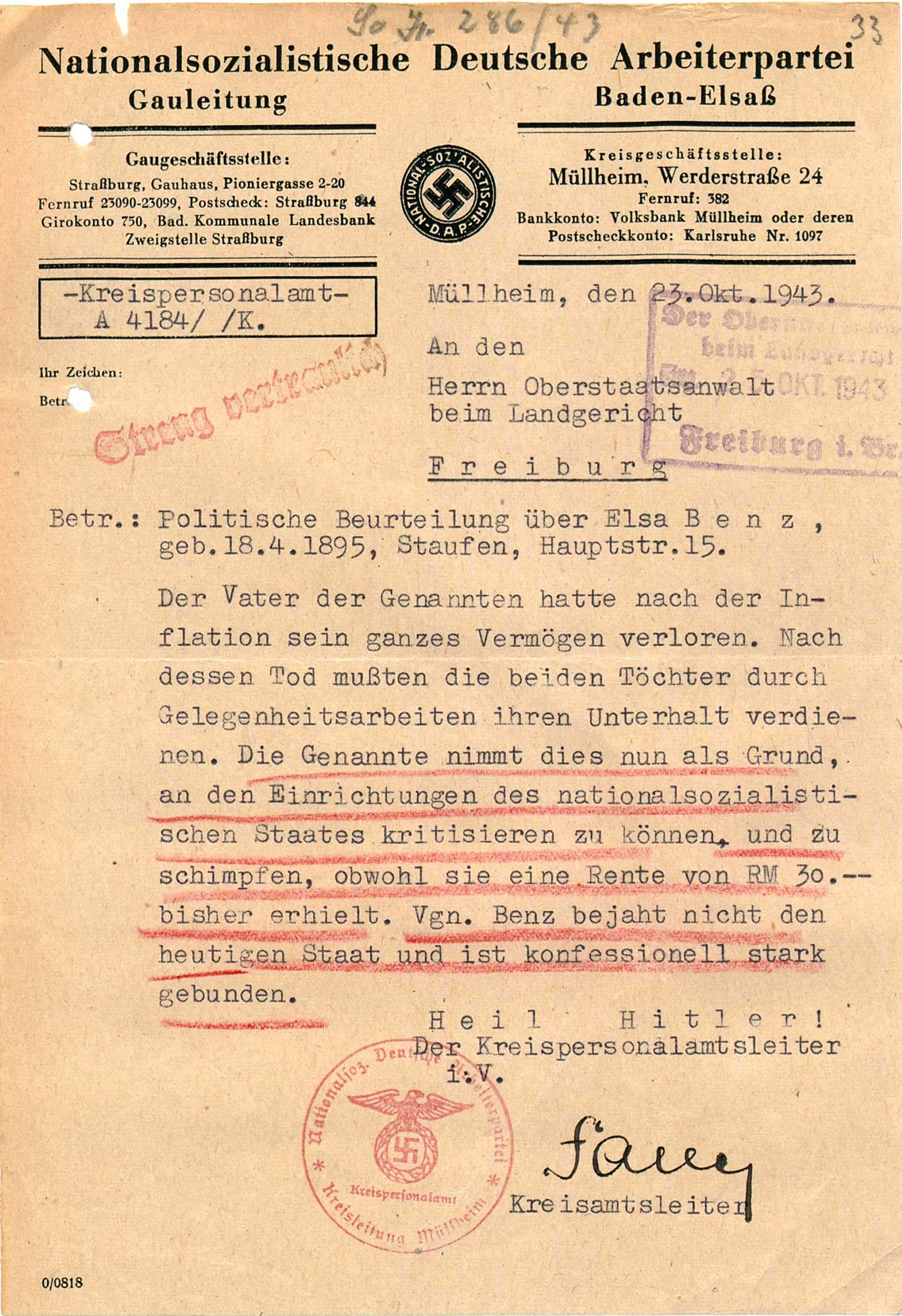

Elsa Benz, Kritikerin

An einem Abend im September brachte Elsa Benz ihrer Freundin Luise einen geliehenen Korb zurück. Zu Gast war dort die Schwester von Luise, Leopoldine, die kurz zuvor in Nürnberg ihre Wohnung durch einen Bombenangriff verloren hatte und deshalb vorübergehend in Haus ihrer Schwester unterkam. Leopoldine berichtete an diesem Abend von dem Angriff. Elsa Benz, eine 48-jährige alleinstehende Frau, sympathisierte mit ihr und sagte angeblich: „Wie kann ein Mann ein Volk regieren, der nichts gelernt hat und wenn der Bettler auf’s Ross kommt, ist er schlimmer wie ein König“.

Rathaus nach 1933 Polizei, Staufen, Stadtarchiv Staufen.

Elisa Benz, Kritikerin

Politische Beurteilung von Elsa Benz, LABW, StAF A 47/1 Nr. 1833, online aufrufen.

Einige Tage später berichtete Leopoldine ihrem Bruder davon. Als Wehrmachtssoldat entschied er, den Vorfall dem örtlichen NSDAP-Kreisleiter zu melden, der wiederum die Gestapo in Kenntnis setzte.

Am 28. September 1943 nahm die Gestapo Elsa Benz in „Schutzhaft". Zwei Monate war sie in Lörrach inhaftiert, bevor das Sondergericht Freiburg ihren Fall verhandelte. Im Gerichtssaal traf Elsa auf ihre Freundin Luise, die als Zeugin die vermeintliche Tat bestätigte. Das Gericht verurteilte Elsa Benz zu acht Monaten Haft. In der Begründung hieß es, dass sich Elsa Benz zwar gesellschaftlich gut verhalte, aber „in politischer Beziehung gilt sie als Person, die gerne kritisiert und schimpft“. Sie verbüßte ihre Strafe im Frauengefängnis Gotteszell bei Schwäbisch Gmünd.

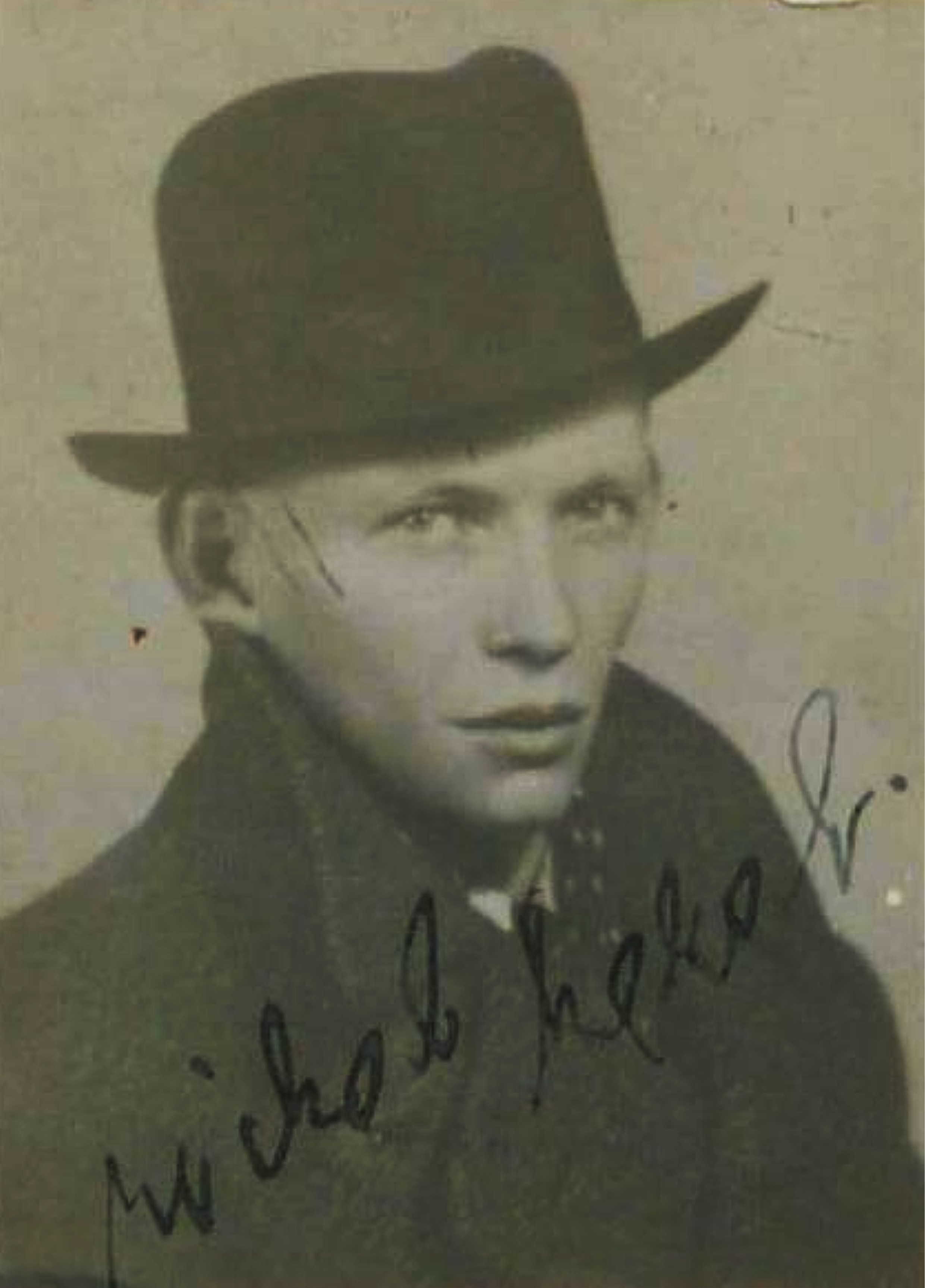

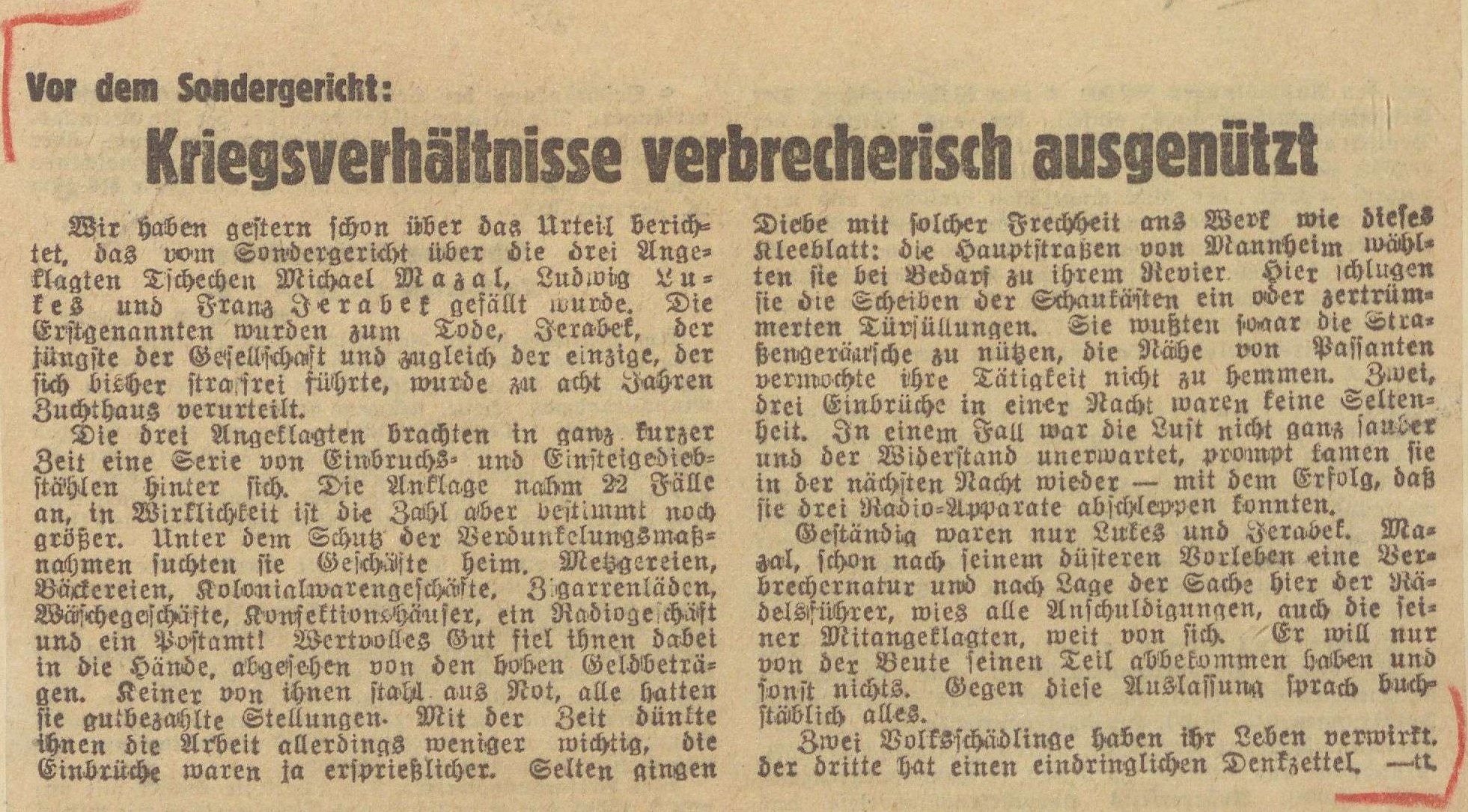

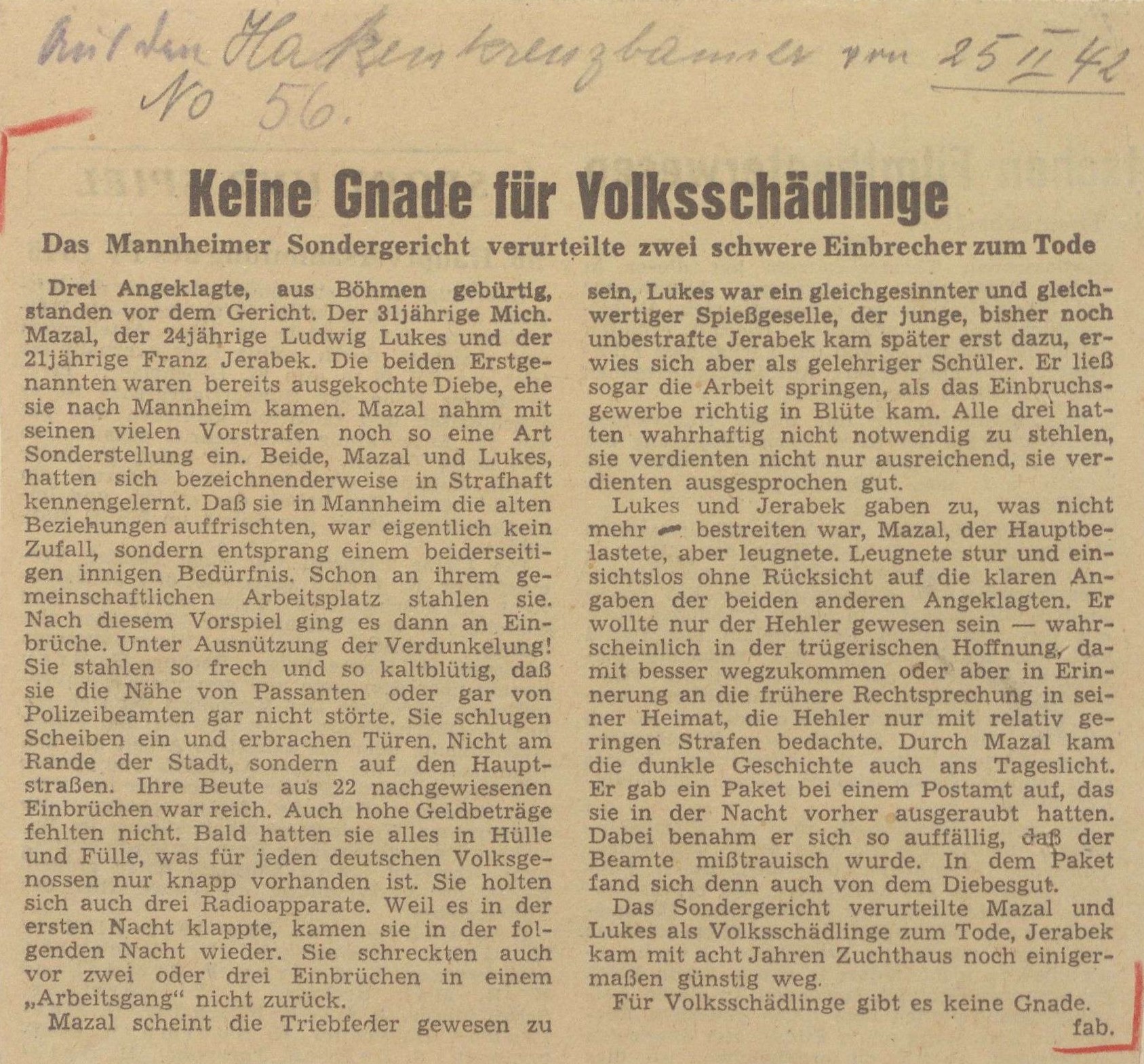

Michael Mazal, Ludwig Lukes und Franz Jerabek, tschechoslowakische Zwangsarbeiter

Zwischen Mai und August 1941 ereigneten sich in Mannheim und Ludwigshafen am Rhein eine Serie nächtlicher Diebstähle: Kleidung, Lebensmittel, Fahrräder, Geld und weitere Gebrauchsgegenstände wurden gestohlen. Der Verdacht fiel auf drei Zwangsarbeiter aus der Tschechoslowakei, die von der Polizei festgenommen und in das Untersuchungsgefängnis Mannheim eingeliefert wurden.

Passfoto von Michael Mazal, LABW, GLAK, 507 Nr. 12149, online aufrufen.

Michael Mazal, Ludwig Lukes und Franz Jerabek, tschechoslowakische Zwangsarbeiter

Zeitungsartikel über Urteil, LABW, GLAK, 507 Nr. 12141, online aufrufen.

In einer zweitägigen Verhandlung vor dem Sondergericht Mannheim im Februar 1942 warf die Staatsanwaltschaft den drei Angeklagten vor, während der Verdunklungsmaßnahmen, die zum Schutz gegen Fliegerangriffe angeordnet worden waren, in Einkaufsstraßen insgesamt 24 Diebstähle begangen zu haben.

Michael Mazal und Ludwig Lukes wurden aufgrund der Diebstähle sowie ihrer zahlreichen Vorstrafen als sogenannte „Volksschädlinge“ zum Tode verurteilt und am 30. April 1942 hingerichtet. Der erst 21-jährige Franz Jerabek erhielt hingegen wegen seines Geständnisses und seiner untergeordneten Rolle eine Zuchthausstrafe von acht Jahren. Er wurde zunächst in das Zuchthaus Ludwigsburg gebracht, Ende 1943 in die Tschechoslowakei verlegt und verstarb dort laut den Akten am 16. Dezember 1943 an Lungentuberkulose.

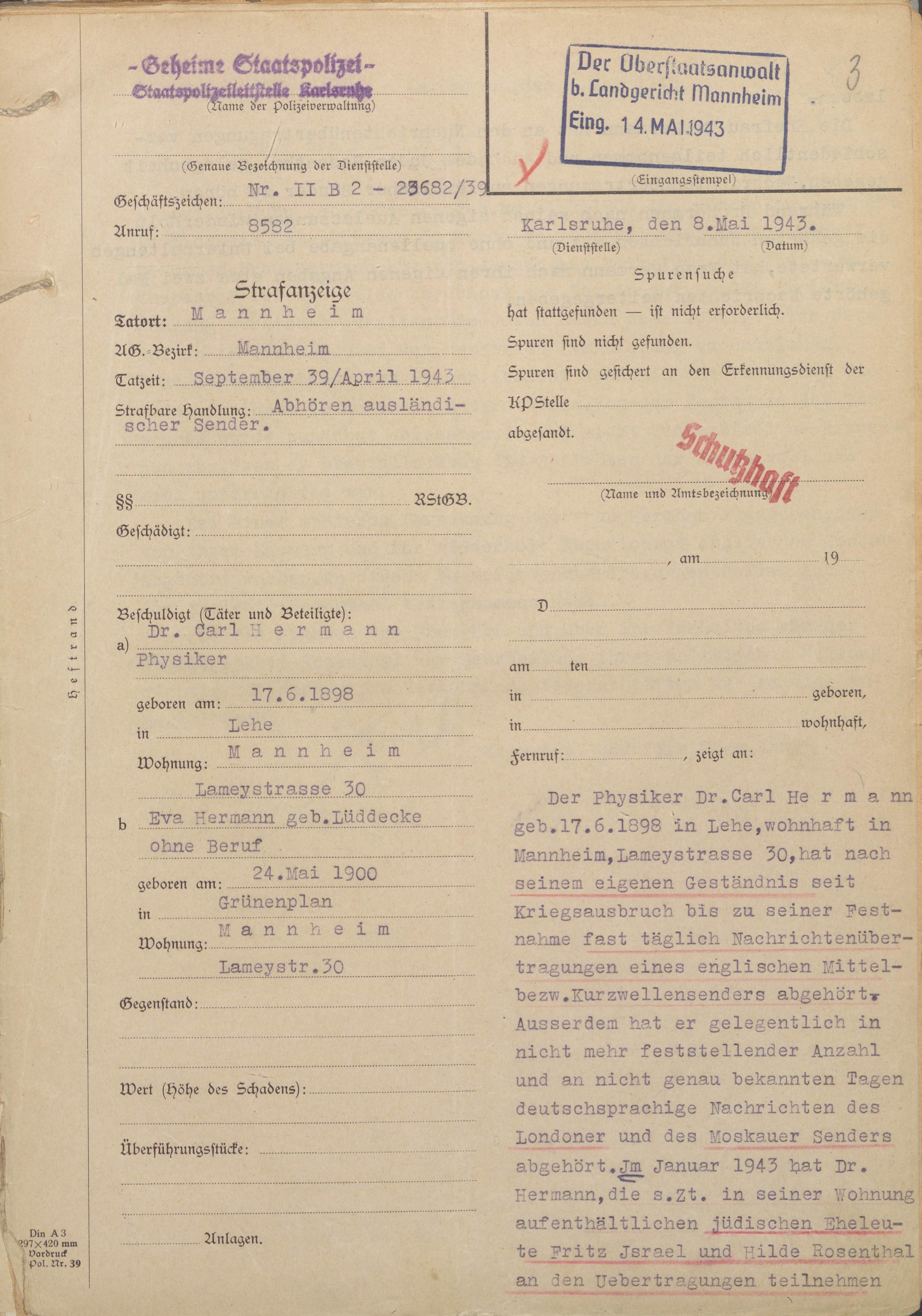

Dr. Karl Heinrich Hermann, Akademiker

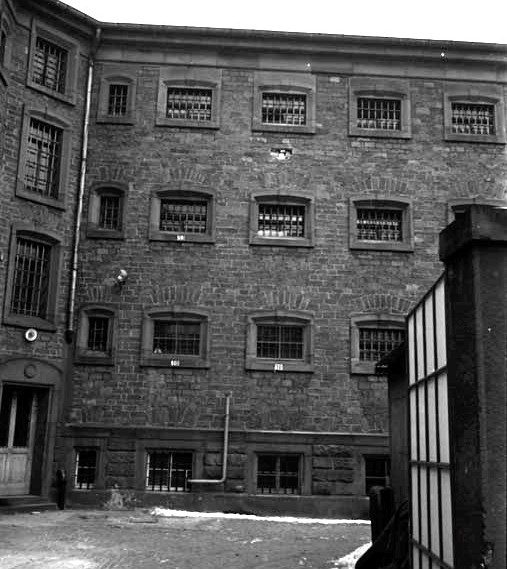

Anfang Mai 1943 nahm die Gestapo Karlsruhe den Physiker Karl Heinrich Hermann in „Schutzhaft“ und brachte ihn in das Gefängnis im Mannheimer Schloss. Zeitgleich wurde seine Ehefrau Eva Hermann in das Gerichtsgefängnis Karlsruhe eingeliefert. Die Gestapo Karlsruhe warf dem Ehepaar vor, ausländisches Radio gehört und Karl Hermann soll die Informationen weitergegeben haben. Beides war nach der Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen vom 1. September 1939 verboten.

Strafanzeige gegen das Ehepaar Hermann, LABW, GLAK, 507 Nr. 4958, online aufrufen.

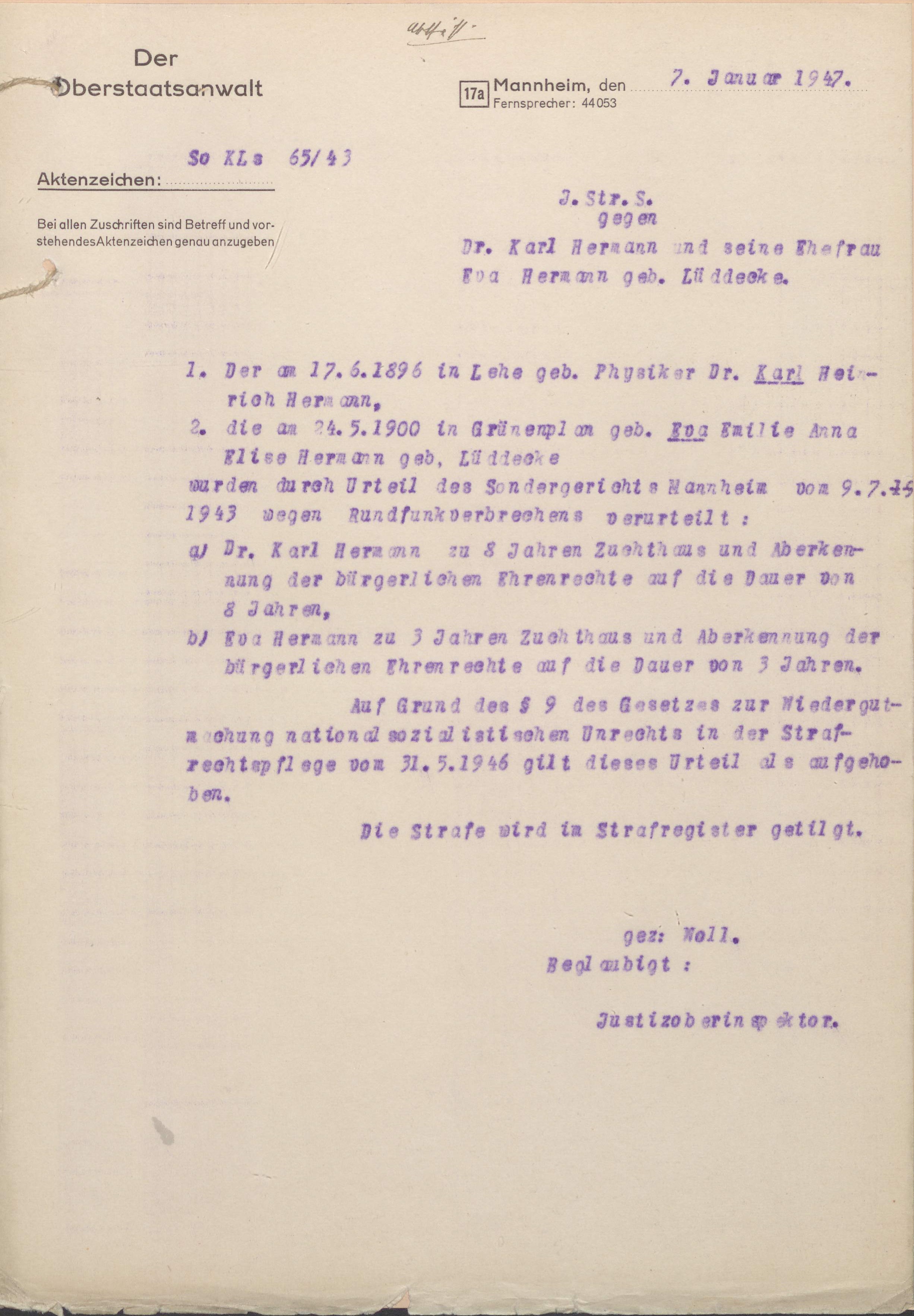

Dr. Karl Heinrich Hermann, Akademiker

Urteilsaufhebung vom 7.01.1947, LABW, GLAK, 507 Nr. 4960, online aufrufen.

Am 9. September 1943 musste sich das Ehepaar vor dem Sondergericht Mannheim verantworten. Karl Hermann wurde zu acht Jahren, seine Frau Eva zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Er verbüßte die Haft in Ensisheim im Elsass und in Halle, bis ihn die Alliierten am 22. April 1945 befreiten. Kurz nach Kriegsende wurden die Urteile gegen beide aufgehoben.

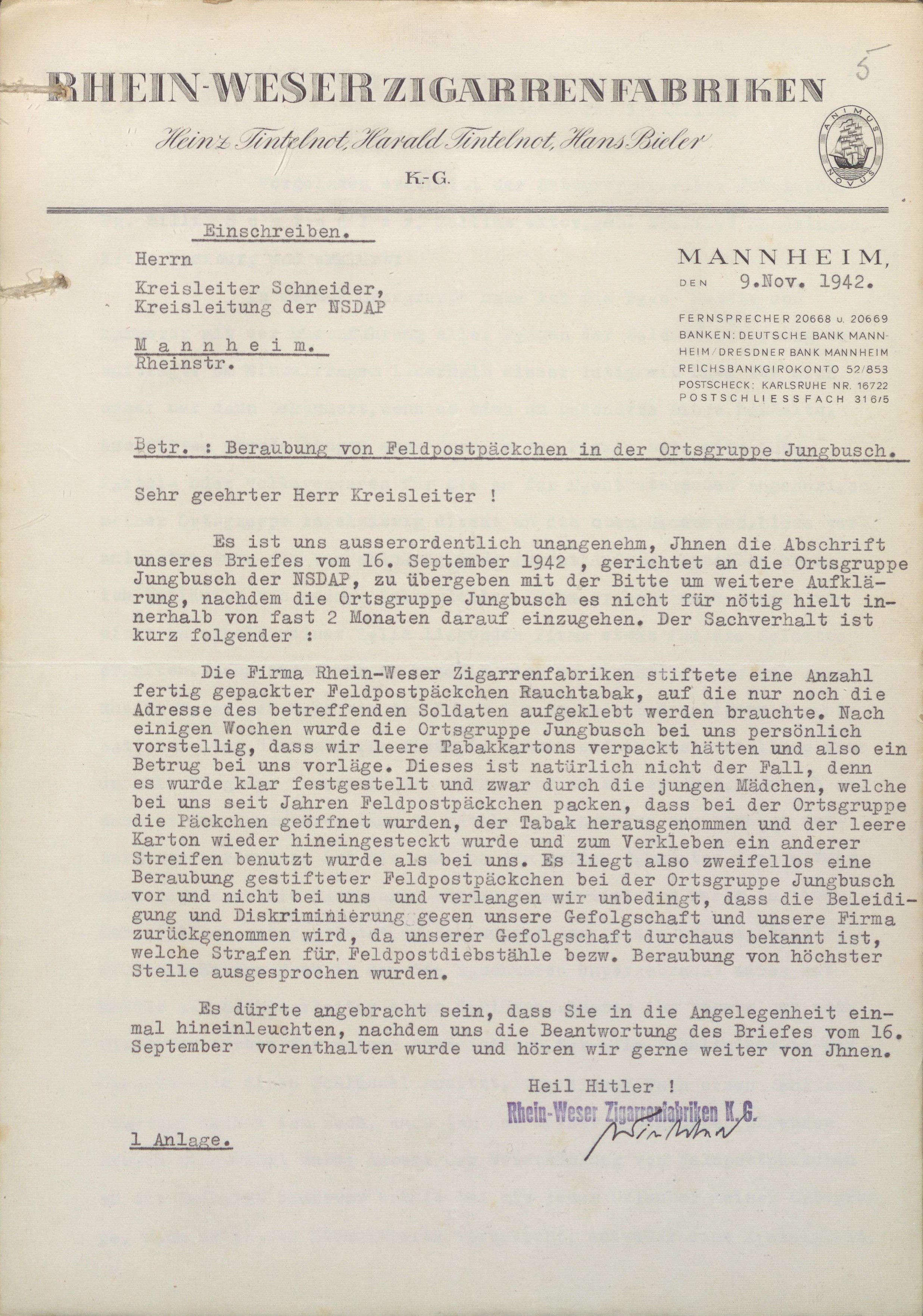

Philipp Wieße, NSDAP-Organisationsleiter

Als Philipp Wieße spätabends am 16. September 1942 das Büro der NSDAP-Ortsgruppe Jungbusch in Mannheim betrat, rechnete er nicht damit, dort noch jemanden anzutreffen. Doch ihm begegneten dort Ortsgruppenleiter Willi Schindler und der Parteikollegen Mattle. Im Laufe des Gesprächs kamen Schindler und Mattle zu der Überzeugung, dass Wieße in mindestens drei Fällen Tabak entwendet hatte, der eigentlich für Soldaten an der Front bestimmt war. Diesen Verdacht erklärte Schindler auch gegenüber der Gestapo. Wieße wurde daraufhin festgenommen.

Meldung von gestohlenem Tabak, LABW, GLAK 507 Nr. 9713, online aufrufen.

Philipp Wieße, NSDAP-Organisationsleiter

Untersuchungsgefängnis im Schloss Mannheim, MARCHIVUM, Bildsammlung, AB01612-4-031b.

Zunächst gestand Wieße nur den Tabakdiebstahl. Doch im Laufe der Ermittlungen traten immer mehr Vorwürfe zutage: Er soll Spendengelder unterschlagen, während eines vom Ortsgruppenleiter organisierten Erholungsurlaubs gestohlen und als selbstständiger Kaufmann betrogen haben. Auch sein Privatleben kam zur Sprache. Laut Schindler galt er als „charakterlos“: Er habe seine Frau betrogen, seine Kinder schlecht behandelt und sich von seiner Geliebten mehrfach Geld geliehen.

Der Gerichtstermin war bereits angesetzt, als ein Gefängnisbeamter Wieße am Morgen des 19. November 1942 in seiner Zelle auffand. Er hatte sich in der Nacht erhängt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim meldete daraufhin, dass das Verfahren „seine Erledigung gefunden“ habe.

Mechanismen des Unrechts

Inhaftierte SPD-Funktionäre im KZ Oranienburg, Bundesarchiv Bild 183-R88978 / CC-BY-SA 3.0.

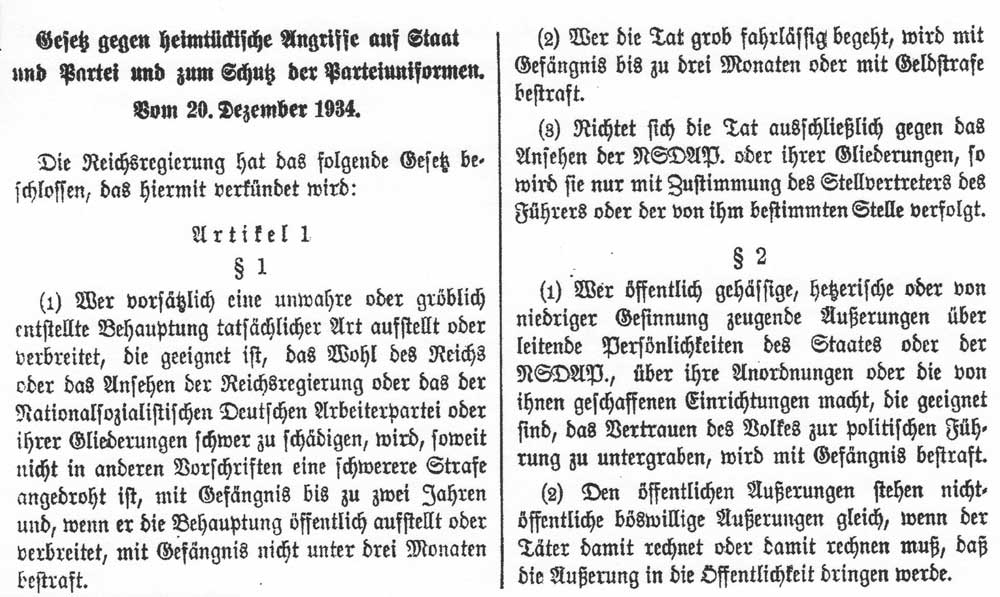

RGBI. I, 1934, S. 1269, online aufrufen.

Im nationalsozialistischen Deutschland war es nicht erlaubt, sich öffentlich kritisch über die NSDAP oder die NS-Führung zu äußern. Regimekritische Äußerungen standen unter Strafe – gestützt auf die „Heimtückeverordnung“ (später: „Heimtückegesetz“) sowie die „Reichstagsbrandverordnung“.

Ein Witz über Hitler oder eine kritische Bemerkung zur NS-Politik in einem Gasthaus konnte genügen, um vor einem Sondergericht angeklagt und zu einer Haftstrafe verurteilt zu werden. Ziel dieser Einschränkung der Meinungsfreiheit war es, jegliche Kritik zu unterbinden und politische Gegner auszuschalten, um so die NS-Diktatur zu festigen.

81 375.jpg)

Innenansicht Gasthaus, LABW, GLAK, F-S Bauer (Erich) 81 375.

Neben der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung ermöglichte die „Reichstagsbrandverordnung“ auch die willkürliche Verhaftung politischer Gegner und anderer unerwünschter Personen. Durch die Einführung der sogenannten „Schutzhaft“ konnte die Gestapo Menschen ohne richterlichen Beschluss und auf unbestimmte Zeit festnehmen und in Haftanstalten oder Konzentrationslager einweisen.

Diese Maßnahme konnte nicht nur während eines Ermittlungsverfahrens angewendet werden, sondern auch nach einer Verfahrenseinstellung, einem Freispruch oder nach der Verbüßung einer regulären Haftstrafe. Die Gestapo konnte auf diese Weise Urteile, die ihr zu milde erschienen, durch anschließende Inhaftierung faktisch verlängern.

Bildausschnitt von Innenhof des Karlsruher Amtsgefängnis II, um 1963, Stadtarchiv Karlsruhe, 8/BA Schlesiger A10 16-1-36A.

RGBI. I, 1939, S. 1679, online aufrufen.

Hinzu kam, dass viele der einschlägigen NS-Verordnungen bewusst vage formuliert waren, was Willkür begünstigte. Ein Beispiel ist § 4 der „Volksschädlingsverordnung“, der eine „Ausnutzung des Kriegszustandes als Strafverschärfung“ vorsah, ohne jedoch konkret zu definieren, was darunter zu verstehen war.

Zeitungsausschnitt aus dem Hakenkreuzbanner vom 25.02.1942, LABW, GLAK, 507 Nr. 12141-12149, online aufrufen.

Den Vorsitzenden Richtern der Sondergerichte eröffnete dies weitreichende Spielräume: Theoretisch konnte jede Straftat während des Krieges mit einer deutlich erhöhten Haftstrafe oder sogar mit dem Tod bestraft werden. Dies konnte nicht nur zu einem unverhältnismäßigen Strafmaß, etwa, wenn geringfügige Delikte mit dem Tod geahndet wurden, sondern auch zur Ungleichbehandlung von Angeklagten führen.

Bildausschnitt vom Schloss Mannheim, Westflügel nach der Zerstörung, vom 15.01.1945, MARCHIVUM, Bildsammlung, KF000468.

Epilog

Bereits eine kritische Bemerkung in einer Gaststätte, das unerlaubte Tragen eines Parteiabzeichens oder das Hören von ausländischen Radiosendern während des Krieges konnten genügen, um vor ein Sondergericht gestellt zu werden. Die Sondergerichte in Baden entwickelten sich damit zu einem zentralen Instrument nationalsozialistischer Repression. Sie dienten der Unterdrückung politischer Kritik und der Durchsetzung der NS-Herrschaft. Dabei missachteten sie systematisch grundlegende Werte und Prinzipien wie Freiheit, Menschenwürde und Gleichheit vor dem Gesetz. Anstelle unabhängiger Rechtsprechung standen sie für ein System organisierter staatlicher Willkür. Die Justiz verlor damit ihre eigentliche Funktion und wurde selbst zum Werkzeug des Unrechts.

Die Justiz im Nationalsozialismus war somit eine Unrechtsjustiz, weil sie sich in den Dienst einer menschenverachtenden Ideologie stellte, systematisch zur Verfolgung politischer Gegner, zur Ausgrenzung unerwünschter Bevölkerungsgruppen und zur Stabilisierung der nationalsozialistischen Diktatur beitrug.

Akten zum Sondergericht Mannheim, Bestand 507 im Generallandesarchiv Karlsruhe, Foto: Tim Laubscher